Waah—!

Waah—!

Anak itu berteriak keras begitu dia melangkahkan kaki di ruang tamu.

“Tangisan anak-anak?”

Helia menghentikan langkahnya.

Di ruang tamu yang hangat dan penuh hiasan, hanya ada satu tempat tidur bayi yang tak muat.

“……”

Di dalam buaian itu, ada bayi baru lahir yang ukurannya sedikit di bawah rata-rata.

Karena tangisan anak itu yang riuh, Helia terpaksa berhenti begitu dia memasuki ruangan.

Hwaaah—!

Di dalam ruang tamu yang ditujunya, dia terpaku di tempatnya, mengintip makhluk kecil yang meratap itu.

Bingung, dia melihat sekelilingnya, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa dimintai pertolongan.

Helia, pura-pura tidak tahu, duduk di sofa, tetapi tidak sampai 10 detik kemudian, bangkit dan berjalan menuju tempat tidur bayi.

Secara refleks dia mengulurkan tangan untuk menghibur anak itu, tetapi tangannya melayang di udara dan tidak mencapainya.

Sambil membelalakkan matanya, yang oleh sebagian orang dianggap menakutkan, dia mengernyitkan alisnya begitu melihat tangan yang secara naluriah digerakkannya hampir menyentuh anak itu.

Seolah ketakutan oleh sebuah tangan raksasa yang maju ke arahnya melalui penglihatannya yang kabur, anak itu mulai melolong lebih keras lagi.

Hwaaargh!

Tidak yakin apa yang harus dilakukan terhadap anak itu, yang mulai menangis lebih keras begitu Helia mengulurkan tangannya, dia tetap membeku. Setelah berdiri diam beberapa saat, dia menarik tangannya kembali.

“Mengapa mereka menaruh anak ini di sini?”

Tidak ada perawat atau pengasuh lain yang berada di dekat anak itu. Karena mereka tidak mungkin meninggalkan anak itu dengan sengaja selama ini, dugaan Helia yang paling masuk akal adalah bahwa mereka menunggunya lewat dan pergi begitu saja.

Di dalam ruang tamu yang dipandu oleh pelayan, Helia, keberadaan seorang anak yang keluar dari rahimnya sendiri membuatnya merasa lebih aneh dari yang ia duga.

Dia ingat betul bagaimana rupa anak ini saat baru lahir, seakan-akan baru kemarin.

Saat baru lahir, tubuhnya penuh kerutan, tetapi sekarang, anak itu gemuk karena lemak bayi, dan kulitnya yang dulu merah seperti buah plum matang yang hampir pecah, telah berubah menjadi putih bersih, hanya semburat merah cerah yang mewarnai pipinya.

Saat dia melihat tubuh anak itu menjadi gelap sambil melolong, Helia mengulurkan jari telunjuk kanannya.

Jarinya, yang bergerak-gerak di udara, perlahan bergerak maju, seolah-olah sedang menjalankan tekadnya sendiri yang kuat.

Mengetuk.

Jari telunjuk Helia menekan pelan dahi anak itu.

Begitu kulit anak itu mengelupas, panas tubuh anak itu yang menyengat mengalir melalui ujung jarinya, dan dia pun menarik tangannya.

Sambil meringis, Helia mencengkeram jari itu dengan tangannya yang bebas.

Sensasi tidak menyenangkan menjalar ke kulitnya dan membuat bulu kuduknya merinding.

Namun, mungkin berkat tangan dingin Helia, anak itu berhenti menangis tiada henti seolah-olah kejadian itu tidak pernah terjadi.

“Itu berhenti.”

Sehelai bulu melayang ke bawah hingga embusan angin meniupnya, dan jarinya pun mengalami hal yang sama.

Hanya beberapa detik, ia sempat bersentuhan sebentar. Meski begitu, anak itu tampaknya menyadari kehadiran orang lain dan berhenti menangis, sementara Helia menggigil seolah-olah sensasi panas itu telah membakar jarinya.

Sambil memijat tangannya dengan kikuk berulang kali, dia mundur.

“Aww…?”

Suara anak itu menyerang telinganya.

Helia memalingkan muka, berusaha tidak melihat ke arah anak itu.

Pemandangan yang dikenali tetapi sedikit asing itu mulai terlihat.

Rumah besar yang ia kunjungi kembali setelah sekian lama masih dipenuhi kehangatan yang menyenangkan dan masih sama tidak nyamannya seperti berjalan di jalan berduri.

Berdiri dengan canggung, Helia mengamati anak yang sekarang pendiam itu dari kejauhan.

Anak itu mengangkat kelopak matanya yang bengkak dan merah muda, memperlihatkan mata kuning keemasan yang diwarnai merah, seperti matahari.

Kapan saja mereka terkena sinar matahari, mereka bersinar keemasan.

Ketika Helia tengah asyik berpikir, kenop pintu tiba-tiba berputar dan dia mendengar suara tumpul.

Meskipun dia mengira pintu akan segera terbuka, kenop pintu yang sebagian telah diputar, kembali ke posisi semula dengan cara yang aneh. Tak lama kemudian, gerakan itu diikuti oleh ketukan yang tidak sedap dipandang.

Helia menjauhkan diri dari anak itu dan duduk di sofa.

“Ya, masuklah.”

Mendengar suaranya yang tanpa ekspresi, kenop pintu itu berputar sekali lagi.

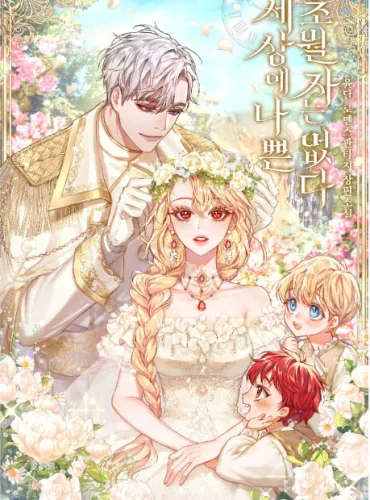

Pengunjung itu memperlihatkan dirinya sebagai seorang pria dengan rambut merah tua—hampir hitam—dan mata merah.

Kulitnya yang kecokelatan akibat sinar matahari, bukan kulit pucat, tampak mencolok. Di atas tubuhnya yang berotot, ia mengenakan seragam yang pas di tubuhnya.

“…Sudah lama.”

“Ya, apakah kamu baik-baik saja?”

Ada dinding tak kasat mata di antara pasangan yang bertukar sapa tanpa memihak, seakan-akan mereka sedang membaca buku panduan yang ditentukan.

Perasaan jauh itu membuat Caligo menghela napas panjang saat dia perlahan duduk, menghadapnya.

Ia melihat sekeliling, lalu memberi isyarat dengan tangannya. Perawat itu memeluk bayi itu di dadanya sambil mengikutinya.

Helia melirik datar, lalu mengalihkan perhatiannya ke Caligo lagi.

Dia membuka mulutnya, diam. “Mana surat cerainya?”

“…..Apa kau yakin akan pergi seperti ini?” tanya Caligo, menanggapi pertanyaan langsungnya. Ia menyisir rambutnya ke belakang dengan gerakan kasar.

Karena frustrasi, ia berusaha membuka salah satu kancing yang biasanya terkunci rapat.

Tatapan mata Helia dingin, dan suaranya yang dingin tidak mengandung emosi. Setelah hanya beberapa bulan berpisah, dinding di depannya semakin mengeras.

“Ya, apakah ada hal lain yang perlu kita selesaikan?”

Selesai. Kata itu menggarisbawahi dinding di antara mereka.

Merasa seperti hendak tenggelam, Caligo menarik napas dalam-dalam.

“…Sebuah pemukiman.”

“Pernikahan kontrak kita sudah berakhir. Dengan syaratmu, aku melahirkan seorang anak, tinggal selama lima tahun penuh, dan mencapai tujuanku dalam waktu yang bersamaan.”

Tak ada jejak keterikatan yang tersisa di matanya, yang seolah bertanya apakah ada hal lain yang perlu diselesaikan.

Ekspresinya tanpa noda, seolah dia telah mengambil keputusan saat melahirkan dan pulih.

Caligo mendongakkan kepalanya, urat-urat lehernya menonjol akibat kemarahan yang menggelegak di dalam dadanya.

Ruangan itu lebih hangat dibandingkan ruangan lainnya dan menerima banyak sinar matahari, tetapi udara di antara keduanya dingin dan sedingin es.

“Tentang nama anak itu-”

“Sudah memutuskan yang mana?” tanya Helia, menyela Caligo.

“Tidak, belum. Bagaimanapun, karena ini anak kita berdua, kupikir meminta pendapatmu adalah hal yang tepat untuk dilakukan.”

Menanggapi perkataan Caligo, Helia menurunkan bulu matanya yang panjang.

“Jika… kamu sudah memilih sebuah nama, aku akan memberitahumu untuk tidak membicarakannya padaku.”

Alis Caligo berkedut. Salah satu sudut bibirnya berkerut, memperlihatkan kekesalannya.

Dia dengan tenang membuka mulutnya, menelan kata-kata kasar yang mengancam akan keluar darinya.

“Sungguh hal yang tidak masuk akal untuk dikatakan. Bagaimanapun, Helia, bukankah anak itu adalah anak yang kau lahirkan? Lagipula, kau tidak akan pernah melihat anak itu lagi, jadi akan lebih baik jika kita bisa membicarakan sesuatu seperti nama…”

“Aku tidak akan melihatnya lagi,” Helia dengan tegas menyela Caligo. “Kau tahu, Caligo?”

Mendengar panggilan Helia, rencana Caligo untuk berdebat dengannya luput dari pikirannya.

Sudah berapa lama sejak namanya keluar dari mulutnya? Dia tidak tahu.

Dilihat dari betapa asingnya hal itu, dia mungkin sudah lama tidak menyapa dia dengan nama, meskipun telah tinggal serumah selama lima tahun.

Tercekik oleh kenyataan itu dan kehilangan kata-kata, Caligo dengan bodohnya menatap Helia.

“Sekalipun itu anakku, aku tetap tidak bisa mencintainya,” komentar Helia acuh tak acuh sambil mengalihkan pandangannya untuk melihat anak dalam gendongan perawat.

Meskipun kata-katanya tidak terlalu menyakitkan, jelas bahwa suhu ruangan telah anjlok.

“……”

“Caligo, aku tidak akan mencintai anak itu.”

Tepatnya, dia tidak bisa, tetapi Helia menyimpan fakta itu untuk dirinya sendiri.

“Saya tidak akan menjadi orang tua dari anak itu atau menyatakan hak-hak atas mereka, dan setelah melupakan anak itu hari demi hari, saya tidak akan ingat bahwa saya pernah memiliki seorang anak.”

“Seseorang sepertimu…” Caligo bergumam dengan ekspresi muak di wajahnya ketika Helia menatapnya dengan tatapan dingin.

“Apakah kita pernah saling mencintai?”

Mendengar kalimat itu, Caligo yang hendak menyerangnya, terdiam, tercengang.

Baginya, Helia merupakan dilema yang sulit selama mereka bersama, dan bagi Helia, Caligo hanyalah malapetaka yang sebaiknya dihindari.

Kehidupan mereka bersama selama setahun terakhir terlintas di kepala Caligo.

Anehnya, kematian tidak akan lama lagi datang atau semacamnya.

“Apa, yang baru saja kau katakan….”

“Kamu dan aku tidak saling mencintai, dan anak ini lahir karena terpaksa…” Ucapannya terhenti. “Bagaimana mungkin kamu mengharapkan aku mencintai anak ini.”

Pernyataannya itu keras kepala dan sekasar yang mungkin.

Keheningan itu turun bagai timah dan menghancurkan hati Caligo.

Helia membuka mulutnya ke arah Caligo yang masih terdiam, seolah ingin menggosokkannya ke wajahnya.

“Jadi, jangan bahas apa pun tentang anak itu padaku.” Dia menarik garis batas. “Pilih nama apa pun yang kauinginkan. Kau mungkin tidak memerlukan pendapatku.”

Tangan Caligo yang terkepal gemetar karena sikap apatis yang nyata.

“Sialan! Sejak pertama kali aku bertemu denganmu sampai sekarang, kau sangat egois! Apakah besi mengalir di jantungmu, bukan darah?”

Caligo, yang berusaha menjaga ketenangannya, akhirnya meninggikan suaranya.

Ia tak kuasa menahan amarah yang meluap-luap seperti lava cair di dalam dirinya. Wajahnya yang dingin memerah karena darah, dan urat-urat di lehernya berdenyut-denyut saat ia berteriak.

Bahu Helia menegang. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah, dan karena itu, dia pandai menyembunyikan emosinya tanpa diketahui siapa pun.

Caligo adalah satu-satunya orang yang cepat memahami perasaannya, tetapi dalam kondisinya yang gelisah, sangat kecil kemungkinannya baginya untuk mengukurnya sekarang.

Waaah!

Tampaknya merasakan udara yang menusuk dan kemarahan ayahnya, anak yang sebelumnya tenang itu mengernyitkan wajahnya dan segera meraung keras.

Perawat yang menggendong anak itu mengetukkan kakinya berulang kali, bingung harus berbuat apa; akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan bergegas keluar menuju lorong.

Suara lembut perawat yang menenangkan anak itu bercampur dengan tangisan anak yang tak henti-hentinya dan memilukan di balik pintu besar yang tertutup rapat itu.

“SAYA…”

Helia, yang mendengarkan kemarahan Caligo tanpa sepatah kata pun, memecah keheningan. “Aku tidak mengerti mengapa kau begitu marah tentang hal itu. Apakah terlalu sulit untuk membicarakan tentang mengurus kontrak yang telah kedaluwarsa?

Alih-alih menjawab, dia malah mengeluarkan beberapa dokumen dari lemari dan menaruhnya di atas meja, kemarahan masih terlihat di wajahnya.

Kata-kata ‘Perjanjian Perceraian’ tertulis jelas di kertas putih itu.

Karena Caligo tampaknya tidak lagi tertarik melanjutkan pembicaraan, Helia mengambil formulir itu dan membaca isinya dengan saksama.

Satu sisi hatinya terasa berat, tetapi dia berusaha mengabaikannya.

Dia memeriksa syarat dan ketentuan dengan postur tegak, lalu mencetak namanya dan menandatanganinya.

Sambil membolak-balik kertas itu halaman demi halaman, dia menandatangani namanya dan membubuhkan sidik jarinya dengan tinta merah untuk menyelesaikannya.

Setelah memeriksa dokumen itu secara menyeluruh untuk terakhir kalinya, Helia merapikan kertas-kertas itu dan menyodorkannya ke arahnya.

“Bolehkah aku bertanya satu hal padamu, Helia?” tanya Caligo dengan suara rendah, mengisyaratkan bahwa dia sudah agak tenang.

“Tentu.”

“Apakah kamu benar-benar tidak merasakan apa pun selama setahun terakhir? Tidak ada cinta terhadap anak itu, tidak ada kasih sayang? Apakah kamu sama sekali tidak menyukaiku?” tanya Caligo sambil perlahan menerima formulir itu darinya.

Berbeda dengan dia, dia menandatangani tanpa repot-repot membaca berkas dan langsung mencetak sidik jarinya.

Apakah karena dia terkejut dengan hal itu?

Helia kesulitan memproses pertanyaan Caligo dan menganalisanya berulang-ulang dalam kepalanya.

Setelah merenungkannya dalam diam yang rasanya seperti selamanya, akhirnya dia memberikan jawabannya. “Ya.”

Mendengar jawaban tegas dan tanpa keraguan itu, Caligo tertawa kecil.

Itu menandakan akhir mereka.

“Kami akan memproses dokumen tersebut di pihak kami.”

“Aku akan melakukannya. Mungkin akan lebih mudah.”

Dia mengulurkan tangannya. Menghadapi tangan yang pucat namun agak kapalan itu, Caligo menegang.

“Apakah kamu benar-benar tidak percaya padaku?”

“Saya hanya ingin menyelesaikannya tanpa komplikasi apa pun.”

“Selama lima tahun terakhir, aku menganggapmu sebagai teman, paling tidak. Aku ingin bertanya, apa arti diriku bagimu selama lima tahun itu.”

Satu sisi mulutnya berkerut getir. Caligo menyerahkan kertas-kertas itu kepada Helia.

Dia memeriksa kertas-kertas itu dan bangkit dari tempat duduknya.

“Kau…” Dia perlahan menurunkan kelopak matanya. “Tidak ada apa-apanya bagiku.”

“……”

Mendengar pernyataan acuh tak acuh itu, pupil mata Caligo berangsur-angsur membesar.

Matanya melebar, memperlihatkan bagian putih matanya. Kesedihan dan kemarahan menyerbu iris merahnya secara bersamaan.

Karena Helia menyadari agresi Caligo yang tiba-tiba, dia menghindari menatap mata pria itu.

“Tidak seperti Anda, saya adalah orang yang tidak bisa mencintai satu hal pun,” ungkapnya dengan ekspresi jujur yang jarang terlihat. “Jaga diri, Yang Mulia.”

Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik dan meninggalkan ruang tamu tanpa ragu-ragu.

Yang Mulia.

Kata-kata itu mengubah mereka menjadi orang asing sepenuhnya.

“Ha!”

Caligo mencibir dengan bosan, lalu mengeluarkan sebatang cerutu dan mengunyahnya dengan giginya, seolah-olah berencana untuk menghancurkannya.

Dua minggu kemudian, pemberitahuan persetujuan perceraian berdasarkan kesepakatan tiba dari kuil.

Pernikahan kontrak lima tahun itu berakhir tepat lima tahun dua setengah bulan kemudian.

Dia berusia 28 tahun, dan dia berusia 25 tahun.